人材採用だけではない「人手不足」の解決方法

中小企業の人手不足感が高まっています。人手不足の解決策といえば人材採用ですが、方法はそれだけではありません。業務効率化による省力化もひとつの方法ですし、人手不足を回避するための職場環境の改善も得策です。今回は「職場環境改善」「業務効率化」の具体策を紹介します。

(掲載日 2025/02/21)

人材不足に負けない職場環境改善と業務効率化のススメ

1 ある中小企業の風景

「○○さんの訪問行ってきます!」元気よく出発する社員の様子を見ながら、人事部のAさんは、昨年のことを思い出していた。「去年までは退職者も多く、採用活動もうまくいっていなかったが、方針を変えてからは採用も離職率も改善でき、本当によかった」同社は、介護関連事業を行う中小企業で、採用コストをかけても長らく新規採用と定着に苦戦していた。そこで、求人広告に大きな費用をかけるのでなく、採用した人材が働き続けられる環境づくりとその取り組みを自社サイトやSNSで積極的に発信する「オウンドメディアリクルーティング」に方針転換することとした。

また、安定的な受注のためにはサービスレベルを高める必要があると考え、従業員研修・教育を充実させ、資格取得支援も実施。並行して従業員の待遇改善として、身体的負担を軽減する装備品の支給等を進めている。さらに、有給休暇を取得しやすいよう、必要に応じて代替要員を手配する等の配慮をしている。

その結果、現在、離職率は昨年までの半分となる3~5%にまで低下し、SNSによる積極発信も働きやすい現場として認知が高まり、幅広い年代の人材を獲得することにも成功できるようになった。

2 中小企業を取り巻く人材不足の現状

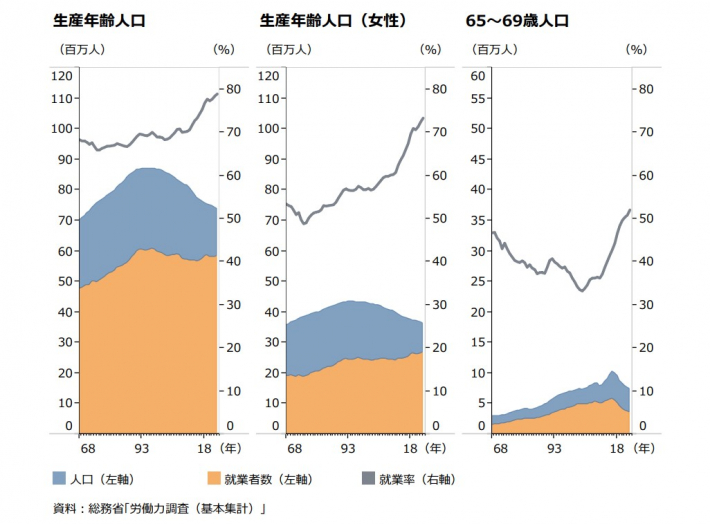

2024年版「中小企業白書」よると、中小企業を取り巻く雇用の状況については、新型コロナウイルス感染症の5類型移行後の需要回復を受けて中小企業を含む多くの企業売上が回復基調にあるとされています。その一方で、生産年齢人口(15〜64歳)の減少が進む中で、人手不足感は徐々に強まっています。

出典:中小企業庁 2024年版「中小企業白書」P I-77 第1-3-8図「生産年齢人口・生産年齢人口(女性)・65~69歳人口における就業率の推移」

その要因として、これまで生産年齢人口の不足を補う形で女性・高齢者の就業が進んできたものの、足下は就業者数の増加が頭打ちとなっていること等が考えられます。次に、労働投入量(生産活動において投入された労働の大きさを示す指標で、一般的に労働者数に労働時間を掛けた値で表されます。)についてですが、働き方改革関連法により2020年4月(一部業種は2024年4月)から中小企業を含むほぼ全ての企業に適用されている時間外労働の上限規制に伴う雇用者一人当たり労働時間の減少が労働投入量を下押ししています。

中小企業白書では、中小企業が人材の確保に向けては、経営戦略と一体化した人材戦略を策定した上で、職場環境の整備に取り組むことが重要と述べています(P289、P303)。また、人材育成は、人材の定着や労働生産性の向上にもつながることが期待されるとしています(P283)。

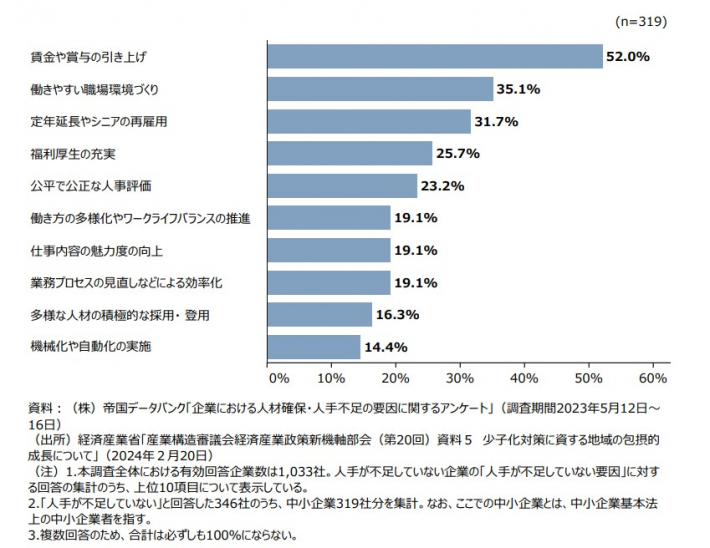

賃金の引き上げについては、物価に見合った賃金の引上げを通じて、需要の拡大につなげる好循環を実現することが重要ですが、人材確保の必要性や物価動向を背景に、賃上げの原資となる業績の改善が見られない中で、賃上げを行う企業が増加している状況にあり、人件費の増加による将来的な収益率圧迫リスクが懸念されます。

出典:中小企業庁 2024年版「中小企業白書」P I-81 第1-3-9参考2図「人手が不足していない企業のその要因」

3 人材不足解決のための主な施策

このような外部環境を踏まえ、中小企業が取り組む人材不足解決のため、以下のような施策が考えられます。②デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進

③外部リソースの活用

④職場環境や評価制度の改善

⑤業務効率化の推進

①~③については人材派遣や人材紹介といった人材サービスの活用、DX推進化のための人材確保、ノンコア業務*1のアウトソーシング活用やIT化などが考えられますが、いずれもリソースと費用がかかるため、経営資源の限られる中小企業では実施が困難なケースも想定されます。

そこで、リソース面や費用面において、中小企業でも比較的実践しやすい「④職場環境の改善」「⑤業務効率化の推進」を「人材不足解決」の視点から考えてみたいと思います。

*1…ノンコア業務:企業の利益に直接つながらない業務全般を指し、例えばハンコによる承認業務や社内外からの問い合わせ対応や来訪者の受付等が挙げられます

4-1 職場環境の改善

職場環境の改善の取組の一つとして、オフィス環境を少し変えてみるという方法が挙げられます。例えば、集中して業務をできるような「個人スペースをつくる」や「ミーティングスペースの工夫」などは、大きな費用をかけなくても比較的簡単に実施できるでしょう。まず、「個人スペースをつくる」ですが、専門業者に依頼しなくとも可動式タイプのパーテーション等を自前で用意すれば費用を抑えることは充分可能です。ただ、設置するだけでは職場環境の改善にはつながらず、一工夫することが大切です。ある中小企業では執務室内の一部に個人スペースを設けた際、そこに社内の情報掲示板として、新入社員の自己紹介、お勧めのランチ情報、表計算ソフトの便利なショートカットといったさまざまな情報の発信を定期的に行い、これらが社員間のつながりのきっかけとなっているそうです。このように個人スペース設置に、コミュニケーション活性化といった自社独自のエッセンスを盛り込むことで「職場環境の改善」へとつながる施策が考えられます。

次にミーティングスペースについてですが、例えば、気軽なコミュニケーションの取れる打ち合せスペース、ハイテーブルを設置した立ち話スペース、ブレインストーミング*2に適した円卓などいろいろ考えられると思います。何を選択するかについては、企業理念や行動指針、ビジョン等に照らし合わせ、当社において会議はこうあるべきというコンセンサス(合意)の中で決定することが望ましいと思います。会議時間はなるべく短く、生産性を上げたいというのであれば、脳活性化も期待できるハイテーブルの立ち会議形式にすることなどが考えられます。

*2…ブレインストーミング:複数人で自由にアイデアを出し合い、創造的な発想を得る集団発想法で、他人の意見やアイデアを否定したり、評価しないことがルールとされます

その他にも、季節ごとの植物を休憩室やオフィスに置いたり、社員間表彰制度を導入したり、とちょっとした取り組みだけでもオフィス内のコミュニケーションのきっかけとなるものがあります。こういった前向きな取り組みを冒頭で紹介した企業のようにSNSなど通じて発信することで、将来の候補者へのポジティブなアピールへと繋がることも期待できることと思います。

4-2 業務効率化の推進

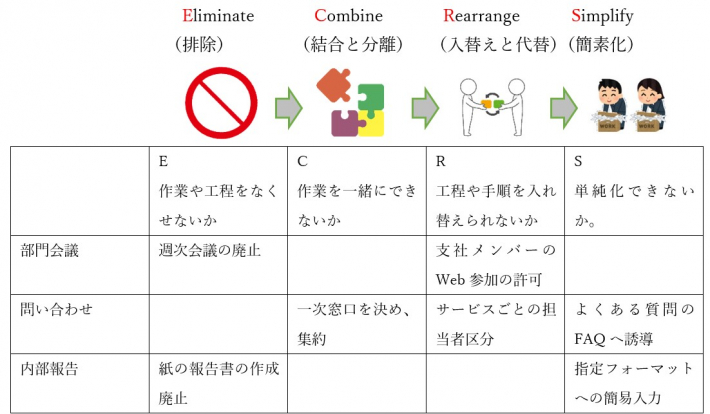

業務効率化は、AIやRPA*3といったITツールを使った業務効率化技術や、外部専門家等の支援に頼らなくても、例えば「ECRS分析」や「WBS」といった基本的なフレームワークを使えば、特別な経験やスキル、大きな費用をかけなくても、社内のリソースだけで取り組むことは十分可能です。*3…RPA:Robotic Process Automationの略語で、ソフトウェアロボットによる業務の自動化を指し、定型業務やPCなどを用いて行っているデスクワークにおいて、業務効率化を可能とするツールとして活用されます

(1)ECRS分析

ECRSとは、業務改善を実視する上での順番と視点を示したものです。ECRSは、Eliminate(排除)、Combine(結合と分離)、Rearrange(入替えと代替)、Simplify(簡素化)の英語の頭文字を選択したもので、業務の改善において適用すると改善の効果が大きく、過剰や過小な改善も避けられ、さらに不要なトラブルも最小になることが知られています。ポイントは、効果の大きさの観点からもE⇒C⇒R⇒Sの順番で取り組むべきと言うことです。

(2)WBS

WBS(Work Breakdown Structure)とは、プロジェクトの成果物を定義、管理、計画するために使用されるプロジェクト管理に欠かせないフレームワークです。WBSを導入することにより、プロジェクト管理の過程でプロジェクト内の複雑な作業をより効果的に監督・把握できるようになり、プロジェクトの計画とスケジュールを簡素化することも期待できます。例えば、表計算ソフトのフォーマットなどを使い、スケジュール管理を進めていくと良いと思います。

いずれも注意すべき大切なことは、手段が目的化することがないように、業務効率化を何のために行うのか、その目的やゴールイメージをしっかり描き、時々ズレが生じていないか等を振り返りながら進めていくことです。何を目的として業務効率化するのかを決定するのは働く人に他ならないと言えます。

5 人材不足解消は誰のためか?

中小企業の人材不足解消のための取り組みをいくつか見ていただきましたが、この取り組みは誰のためでしょうか。もちろん会社全体のため、適切な事業継続のためなどの理由があげられますが、私は何よりも、目の前にいるメンバーを大切にするためではないかと考えます。現在働いているメンバーが、安心して生き生き働くことができなければ、新たな採用も定着もうまくいかず、せっかくのSNS発信も逆効果になりかねません。なお、社員を大切にするために、給与条件の見直しや副業許可等といった外発的動機付けも有効ですが、そればかりではなく、仕事への情熱や満足度、組織や仕事への愛着といった内発的動機付けを社員のエンゲージメント(愛社精神)向上に結び付けていくことが本当に大切なことだと考えています。

これらが少しでも皆様の人材不足解消のヒントとなれば幸いです。

著者プロフィール

はじめての方

はじめての方 無料経営分析

無料経営分析 お問合せ

お問合せ ログイン

ログイン