経営資源が不足する中小企業を「伴走支援」が後押しする理由

経営資源に限りのある中小企業にとって、伴走支援は効果的です。経営者の負担軽減だけでなく、社員のモチベーションや組織の活性化にも良い影響を与える可能性があります。今回は、伴走支援が成功する要因や具体的な事例を交えながら、伴走支援の考え方や活用方法を紹介します。

(掲載日 2025/02/07)

中小企業における、伴走支援の重要性

1. 伴走支援とは何か?

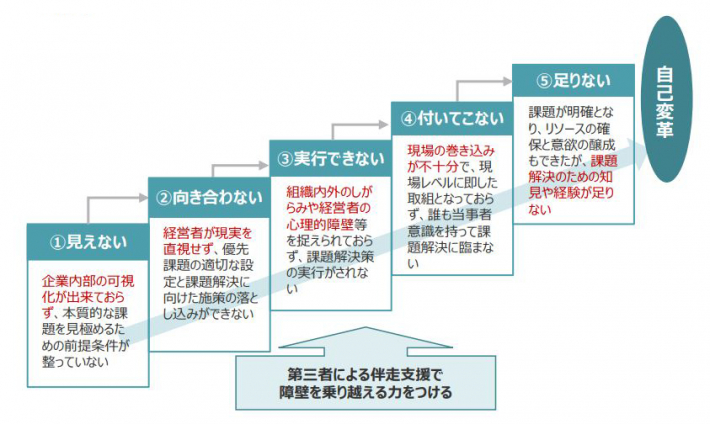

中小企業の経営者やリーダーの皆さんは、日々多くの経営課題に直面しているのではないでしょうか。新たな事業機会を探る中で、人材不足や業務の効率化、組織全体の一体感の欠如など、多岐にわたる悩みがあるかもしれません。こうした経営課題に取り組むために注目されているのが、「伴走支援」という考え方です。「伴走支援」とは、中小企業が抱える課題や目標達成のために、外部の専門家や支援機関が寄り添い、共に取り組む支援のことを指します。これは単なる助言や指導を超え、企業とともに計画を実行し、成長の道筋を築くものです。

中小企業は、大企業と異なり、“ヒト”、“モノ”、“カネ”、“情報”といった経営資源が潤沢でない中で経営を行うため、課題解決に取り組む際のサポートが不可欠です。しかし、支援者が一方的に助言を与えるだけでは、実行に至らない場合が多いのも事実です。ここで重要なのが、経営者と共に課題に取り組む「伴走型」の支援です。ただの助言ではなく、一緒に計画を実行し、結果を見届けるプロセスを重視する点が特徴です。伴走支援を取り入れることで、課題解決だけでなく、社員のモチベーション向上や組織風土の変革といった、企業の内面的な成長も促進されます。

2. なぜ伴走支援が中小企業にとって重要なのか?

(1) 経営者の負担軽減と視野の拡大

中小企業の経営者は、課題や悩みを抱えたまま孤軍奮闘するケースが多々あります。意思決定や戦略の立案を一人で担う負担は大きく、適切なアドバイスが得られなければ、問題を先送りしてしまうことも少なくありません。外部の支援者が伴走することで、経営者の負担を軽減し、中小企業内部の視点だけでは見落としがちな課題や成長のチャンスを取り入れることが可能になります。(2) 継続的な支援で実行力を高める

単発的な助言では、実行に移せずに終わる場合があります。一方、伴走支援では、経営課題の整理から、経営ビジョンの策定、戦術の策定、アクションプラン作成、実行、成果の確認まで継続的にサポートするため、具体的な行動につなげることができます。(3) 社員のモチベーション向上

外部の伴走支援者が入ることで、経営層だけでなく現場の社員にも変化が生まれます。伴走型のプロジェクトでは、社員が自らの役割を明確に理解し、目標に向けた行動を促される機会が増えます。これにより、「自分の仕事が会社の成長にどう貢献しているか」を実感できるため、社員のモチベーションが向上します。(4) 組織風土の変革

長年の慣習や固定観念に縛られた組織では、変革を起こすことが難しい場合があります。伴走支援は、外部の新しい価値観を取り入れつつ、企業文化をより前向きで柔軟なものに変えていく手助けをします。

3. 具体的な事例

以下では、筆者が関与した伴走支援の具体的な事例をご紹介します。事例1: 製造業の生産性向上プロジェクト

ある中小製造業では、システム開発会社からの提案に基づき、製造プロセスの効率化を目指した計画を立案・実行しました。導入されたシステムは最新のデジタル技術を駆使したもので、生産性向上が期待されていましたが、導入段階でいくつもの壁に直面することとなりました。企業はシステム開発会社に任せきりでデジタル化を進めた結果、新システムが現場の業務フローに適合せず、現場の従業員たちは混乱。結果として、導入されたシステムのうち、わずか20%の機能しか活用されない状態に陥りました。さらに、導入したシステムは既存システムとの連携が不十分で、業務効率化は実現せず、高額な投資がほとんど成果を生まない結果となったのです。

こうした失敗は、中小企業において珍しいことではありません。システム開発会社に依存したデジタル化の取り組みは、技術的な側面だけでなく、業務プロセスや従業員のスキルに対する理解が不足している場合が多く、実行段階で問題が顕在化しやすいのです。このような状況を防ぐために重要なのが「伴走支援」です。

デジタル化を成功させるには、企業が現場ニーズに即した段階的な計画を立て、限られた予算や人的資源を考慮しながら、無理なく導入を進めることが必要です。現場の従業員が新システムに適応できるよう、適切なトレーニングの提供や導入スケジュールの柔軟な調整も欠かせません。このようにきめ細やかなサポートを行うことで、デジタル化に伴う失敗リスクを大幅に低減することができます。

事例2: 複合小売店舗の活性化を支援

地方にある複合小売店舗では、顧客に癒しを提供することを目指した売り場づくりが進められていましたが、結果として空きスペースが目立ち、賑わいに欠ける印象を与える店舗となっていました。この課題に対応するため、支援者が経営者と共に現場に寄り添い、伴走支援を実施。まず、課題を徹底的に洗い出した上で、経営戦略の見直しに着手しました。その結果、空きスペースを埋めることを優先し、社員が手作りで企画・実行するイベントを継続的に開催する方針へと転換しました。

この施策の狙いは、来店客に「次は何があるのだろう」と期待させる空間づくりを実現し、店舗全体の活気を取り戻すことに加え、社員のモチベーションを向上させることです。結果として、イベントの成功が社員の自信につながり、店舗の雰囲気が改善。徐々に客足が上向き、業績向上につなげることができました。

さらに、資金調達や人材確保といった課題に対して、金融機関と連携した支援者が関与し、経営計画書の作成をサポート。適切な融資先を選定するための助言も行いました。事業の進捗状況を定期的に確認する仕組みを取り入れ、経営者と支援者の両方による複眼的なチェックを実現しました。

このような継続的な支援が功を奏し、経営者は課題解決に向けた道筋を明確にし、社員のモチベーションをさらに高めることができ、事業を着実に軌道へ乗せることが可能となったのです。

4. 伴走支援の成功要因

(1) 経営者の理解と支援者との信頼関係

経営課題を解決するためには、経営者自身が課題の重要性を理解し、克服の意義と明確な経営ビジョンを持つことが重要です。しかし、日々の業務に追われる経営者が独力で課題を見極め、解決へ自走するのは難しいのが現実です。ここで、信頼できる伴走支援者の存在が鍵となります。また、経営者だけでなく、全社員が課題の目的やメリットを理解し、一体となることが必要です。経営者自らが繰り返し説明することで、社員の納得を得て現場の協力を引き出すことができます。これにより、組織全体の取り組みが推進され、風土の変革も期待できます。

さらに、伴走支援を成功させるためには、経営者と支援者の信頼関係が不可欠です。経営者が支援者の意見を柔軟に受け入れる姿勢を持つことで、連携が強化され、伴走支援の効果を最大化することが可能となります。

出典:「経営力再構築伴走支援ガイドライン」(中小企業庁・独立行政法人中小企業基盤整備機構・経営力再構築伴走支援推進協議会:令和5年6月)

(2) 明確な目標設定と成功体験の積み重ね

目標設定が曖昧だと、支援の効果が見えづらくなり、モチベーションの低下を招く恐れがあります。具体的で達成可能な目標を設定することが重要です。また、初期段階では小さなプロジェクトから始めるのが効果的です。小さな成功体験を積み重ねることで、社員のモチベーションを高め、次のステップへの推進力となります。(3) 継続的なフォローアップ

伴走支援は一度の助言・指導で終わるものではありません。支援者が定期的に企業を訪問し、進捗状況を確認しながら課題を一緒に解決するプロセスが大切です。計画実行中も定期的な打ち合わせや進捗確認を行い、課題をその都度解消することで、目標達成への道筋を確実にします。5. まとめ

伴走支援は、中小企業が直面する課題に対して、経営者と支援者が一体となって取り組むための有効な手法です。特に、デジタル化や事業拡大、生産性向上といった現代の中小企業が直面する共通の課題において、その重要性はますます高まっています。具体的な事例からも分かるように、伴走支援は単なる助言に留まらず、経営者とともに課題解決に向けた行動を起こす点で、大きな成果を生み出しています。信頼関係を築き、明確な目標を設定し、継続的にコミュニケーションを取ることで、伴走支援は企業の成長を支える強力なパートナーとなるのです。

これからの時代、中小企業の競争力を高めるために、伴走支援はさらに重要な役割を果たしていくでしょう。経営者と支援者が手を携え、新たな価値を創出していくことが期待されます。

著者プロフィール

はじめての方

はじめての方 無料経営分析

無料経営分析 お問合せ

お問合せ ログイン

ログイン