人材定着に効く戦略的人事マネジメントの要点

従業員の離職が経営に大きく影響する中小企業は、深刻化する人手不足時代において、人材定着を最優先の経営課題と位置付ける必要があります。本コラムでは、組織活性化に繋がる戦略的な人事マネジメントを通じて、人材定着を図る取り組みの要点についてご説明します。

(掲載日 2025/02/14)

人材定着を可能にする人事マネジメントとは

1 中小企業の人手不足対策の現状

人口減少に伴い社会構造の変化が進む中、人手不足の状況が深刻化しています。また、中途採用を積極的に行う企業の増加や転職支援サービスの充実により、転職は一般的になってきています。このような労働市場の動向を受け、大企業は大幅な賃上げや職場環境の改善など、人材確保のための対策を強化しています。一方で、中小企業にとっては、従業員ひとりひとりの離職が経営に大きな影響を及ぼします。そのため、中小企業は離職防止や人材定着を最優先の経営課題として位置付ける必要があります。それでは従業員の人材定着に繋がる取り組みを考えるにあたり、従業員が会社に求めることはどのようなことでしょうか。

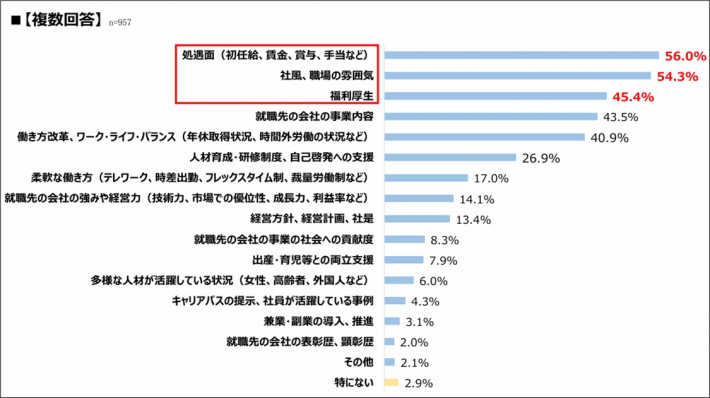

東京商工会議所の2024年度新入社員意識調査のアンケート結果によれば、「就職先の会社を決める際に重視したこと」への回答には、「処遇面」「福利厚生」などの待遇面に加え、「社風、職場の雰囲気」「人材育成・研修制度」などの人事マネジメントに関する項目も上位に挙げられています。

出典:東京商工会議所 2024年度 新入社員意識調査集計結果 P7「就職先の会社を決める際に重視したこと」

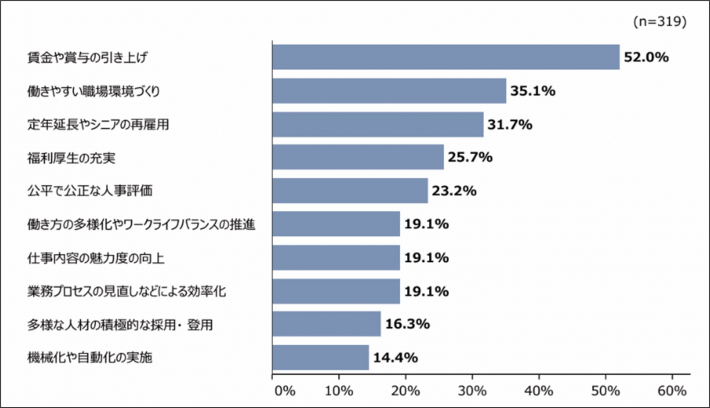

また、中小企業庁の資料*1によれば、「人手が不足していない企業のその要因」についてのアンケート結果においても、「賃金・賞与」や「福利厚生」などの待遇面に加えて、「働きやすい職場環境づくり」「公平で公正な人事評価」などの回答が上位に挙げられています。

*1…出典:中小企業庁 2024年版中小企業白書 第1部 令和5年度(2023年度)の中小企業の動向 第3章:中小企業・小規模事業者の現状PI-81「人手が不足していない企業のその要因」

以上のアンケート結果から、従業員は給与や福利厚生といった具体的な待遇だけではなく、職場の雰囲気や働きやすさ、人材育成や評価制度など、組織活性化に繋がる人事マネジメントの質も重視していることが分かります。つまり、これらの人事マネジメントに対する企業の姿勢が、人材定着に大きく影響する要因と考えられるのです。大企業に比べて待遇面での人材確保が難しい中小企業こそ、コストを抑えつつ柔軟に対応可能な人事マネジメント施策を充実させることで、人材定着を図りましょう。

2 人材定着に繋がる戦略的人事マネジメントへの取り組み

前章において説明した人材定着に影響する要因については、組織活性化に向けた人事マネジメント戦略に基づいた「人事制度」と「職場環境」の整備への施策が必要となります。これらの施策への取り組みにより、従業員エンゲージメント(会社に貢献したいという自発的な意欲・愛社精神)が向上し、人材定着に繋がることが期待できます。

本章では各施策についてご説明いたします。

(1)人事制度の整備

人事制度については、以下のコンセプトに基づく制度の構築を検討しましょう。A)「内発的動機づけ」の高い人材の育成

「内発的動機づけ」とは、「自分の意思で自発的に行動すること、自分の能力や知識を用いて目標を達成すること、好奇心に促されて興味を持って行動することに対する動機づけ」*2のことです。

仕事そのものへの興味や関心、自己成長意欲といった内発的動機づけを高めることで、従業員の主体的な行動を促すことができます。従業員が自らやりがいを感じ、困難を克服して目標を達成する内発的動機づけに働きかけることは、職場や組織の活性化にも繋がります。

B)社員の成長と「自己効力感」の醸成

「自己効力感」とは、「自分はある行動をうまく行えるという予期」*3、つまり「自分は何かの課題や状況などに効果的に対応できるという確信や自信」のことです。自己効力感を高める人事制度を導入することで、従業員のモチベーションやパフォーマンスの向上が期待できます。

C)人事制度の例

従業員の「内発的動機づけ」「自己効力感」を高める人事制度の例は以下の通りです。

キャリアの将来像を明確にすることで、目標達成に向けて努力する意欲を高めます。

②目標設定とフィードバック制度

従業員との面談により達成可能で具体的な目標を設定し、その進捗について定期的にフィードバックを行います。小さな成功体験を積み重ねることで自己効力感が高まる効果が期待できます。

③ジョブローテーション制度

多様な業務を経験させることで、成長意欲を刺激します。

④研修・教育制度

定期的な研修やスキルアップのためのプログラムを提供することで、従業員が新しい知識やスキルを習得し、

自信を持つことができます。

⑤自己学習支援制度

資格取得やスキルアップを支援することで、自己成長意欲を満たします。

また、従業員のキャリア形成支援への総合的な取り組み「セルフ・キャリアドック」*4を上記の制度に組み合わせて行うと、より大きな成果が期待できます。

「内発的動機づけ」「自己効力感」という2つのコンセプトを念頭に、自社の業態・人員構成などを踏まえて、実行可能な制度の構築を検討しましょう。

*2 出典:「キャリアコンサルティング理論と実際 6訂版」(木村周・下村英雄著)P225

*3 出典:「キャリアコンサルティング理論と実際 6訂版」(木村周・下村英雄著)P92

*4 参考:厚生労働省 「セルフ・キャリアドックで会社を元気にしましょう!(リーフレット)」

(2)職場環境の整備

職場環境の整備については、コミュニケーション・人間関係の円滑化を念頭に、以下の対応を推進しましょう。A)組織活性化に不可欠な「心理的安全性」

「心理的安全性」とは、「みんなが気兼ねなく意見を述べることができ、自分らしくいられる文化」*5のことであり、従業員満足度に影響を与えるものです。

職場では、従業員は対人関係のリスクに絶えず対応しており、アイデアや疑問や懸念を率直に話し合うのを制限してしまっています。心理的安全性の高い職場とは、そのような対人関係のリスクを従業員が安心して取れる環境のことであり、コミュニケーションや人間関係の円滑化、及び組織活性化には不可欠です。

心理的安全性の基礎となるものは「職場における話しやすさ」です。この環境は組織から自然に生まれてくるものではなく、組織のリーダーである経営者によってつくり出されるものです。経営者の目が届きやすい中小企業では、経営者の対応次第で心理的安全性を高めることが可能です。心理的安全性の観点から自社の組織風土を検証し、人材が定着する魅力的な職場環境をつくっていきましょう。

*5 出典:「恐れのない組織」(エイミー・C・エドモンドソン著)P14

B)「斜めの関係者」の設定による離職防止・社内コミュニケーション円滑化

「斜めの関係者」とは、部署や階層が異なるメンバーなど、業務上直接的な利害関係のない人のことを指します。例えば、異なる部署の先輩などがこれにあたります。職場では悩み事がつきものですが、同じ部署の上司や先輩という「縦の関係者」には、業務上の利害関係があるため、相談しにくい場合があります。また、直属の上司も、日頃顔を合わせる部下には気兼ねして距離を置くこともあります。

「斜めの関係者」であれば、従業員は「気兼ねなく相談できる」という安心感を持てますし、また「異なる視点や価値観からのアドバイス」という前向きな気づきも期待できます。このため、近年この関係性が注目されています。

斜めの関係性を促進するための施策例としては、社内のクラブ活動や勉強会、部署間の交流会や各種社内イベントの開催などが考えられます。社内において斜めの関係者の設定が難しい場合には、士業などの社外の第三者を斜めの関係者として活用することも有効です。

斜めの関係性を効果的に構築するためには、自社の組織・人員構成などに応じた様々な取り組みを継続的に行うことが重要です。自社の状況に合わせて最適な方法を見つけていきましょう。

まとめ

人材定着は、人材育成への投資費用の回収や生産性向上、ノウハウの蓄積に繋がり、企業の持続的な成長には不可欠です。経営者と従業員との距離が近い中小企業の特性を活かし、自社の現状を踏まえた戦略的人事マネジメントにより、従業員満足度を高め、人材定着を図りましょう。著者プロフィール

はじめての方

はじめての方 無料経営分析

無料経営分析 お問合せ

お問合せ ログイン

ログイン