中小企業のサブスク型ビジネス 知っておくべきポイントを解説

安定した収益を獲得できるサブスクリプション型ビジネス。導入を検討する小規模事業者や中小企業も多いのではないでしょうか。サブスク型にはメリット・デメリットをはじめ、特有の戦略の立て方や管理指標があります。中小企業が始めるうえで知っておきたいポイントを解説します。

(掲載日 2025/02/05)

中小企業のためのサブスクビジネス参入ガイド

はじめに

今や多くの人が利用している「サブスクリプション」(サブスク)。最近では、このサブスクというビジネスの形が、私たちの生活のあらゆる場面で見られるようになりました。例えば、SpotifyやNetflixのような音楽・動画配信などのデジタルコンテンツだけでなく、毎月お菓子や食材が届く食品の定期便や、好きな服を月額料金で借りられるサービス、さらには家の修理や点検を定期的にしてくれるサービスまで、多くのサービスがサブスクで提供されるようになっています。今回は、中小企業が持続的に発展していく上でのヒントとなる、サブスク参入についてメリット、デメリットを交えて解説します。

サブスクリプションビジネスとは

サブスクとは、商品やサービスを一度だけ販売するのではなく、毎月や毎年の定額料金で継続的に提供するビジネスの形です。昔は本を1冊ずつ購入していましたが、今では月額1,000円程度で電子書籍を読み放題で楽しめるサービスがあります。これがサブスクの典型的な例です。このビジネスモデルの特徴は、お客様との関係が「売り切り」から「継続的な取引」に変わることです。お店側は、一度の大きな売上を目指すのではなく、お客様と長く付き合いながら、少しずつ安定した収入を得ることを目指します。

サブスクリプション参入のメリットとデメリット

中小企業がサブスクを始める際には、そのメリットとデメリットをしっかりと理解することが大切です。まず、メリットを解説します。メリット① 収入が安定する

サブスクの導入により、毎月安定した収入が得られるため、経営の見通しが立ちやすくなります。また、定期的な収益が見込めることで、資金計画も立てやすく、長期的な事業戦略を策定しやすくなります。メリット② お客様との関係が深まる

定期的なサービスの提供は、お客様との信頼関係の構築や、良好な関係性の維持に効果的です。お客様の声を継続的に収集できるため、新サービスの提案やサービス改善をより的確に行うことができるようになります。特に、店舗やECサイトの運営において、初回利用客の再来店率は収益の最大化に直結する重要な指標です。初回購入したお客様が2回目の購入に至った割合を「F2転換率」と呼び、これは商品やサービスに対する顧客満足度を測る上で重要な指標となります。このF2転換率の向上において、サブスクの導入は極めて有効な手段となります。

メリット③ 在庫管理や人の配置が容易になる

定期的な利用があるため、どれくらいの商品やサービスが必要になるかの需要予測が立てやすくなります。売れ残りや廃棄を減らしたり、従業員の手待ち時間を減らしたりすることができ、コストの削減にもつながります。

一方で、デメリットもあります。

デメリット① コストが先行する

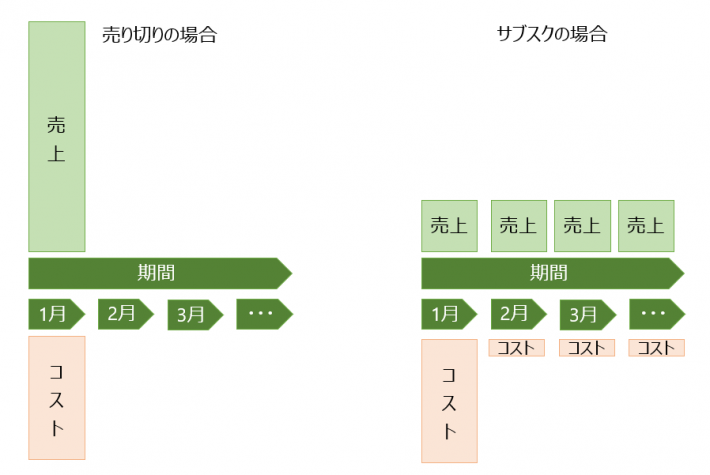

提供の形態によっては、システムの構築や体制の整備に費用がかかります。また、収入が安定するまでにある程度の時間が必要です。この期間の運転資金をどう確保するかが重要になります。以下の図は、商品やサービス1単位あたりの売上とコストの関係を、売り切り型とサブスク型で比較したものです。サブスクでは、顧客1単位あたりの採算性指標をユニットエコノミクス(Unit Economics)と呼びます。

商品やサービスを売り切り型で提供する場合、売上は提供時点で全額が確定します。そのため、かかったコストと売上を直接比較でき、利益を計算しやすいという利点があります。これに対してサブスクでは、1か月あたりの売上が1単位あたりのコストと比べて小さくなりがちです。そのため、多くのサブスクでは、投じたコストを売上でまかなうまでに、複数月の売上を積み重ねる必要があります。つまり、サービスの開始時点から一定期間は、売上よりもコストが先行することになります。コストの先行期間は、ビジネスモデル、成長速度、顧客継続率などによって大きく変動します。

デメリット② 継続的に高品質の商品・サービス提供が必要になる

継続的にお金を払ってもらう以上、それに見合う価値を提供し続けなければなりません。これには継続的な努力とコストが必要です。さらに、お客様はいつでも解約できるため、常に満足してもらえるよう努力が必要です。サブスクでは従来の「売り切り」のビジネスと比べ、お客様満足度の維持に、より多くの注意を払う必要があります。様々な業界のサブスクリプション事例

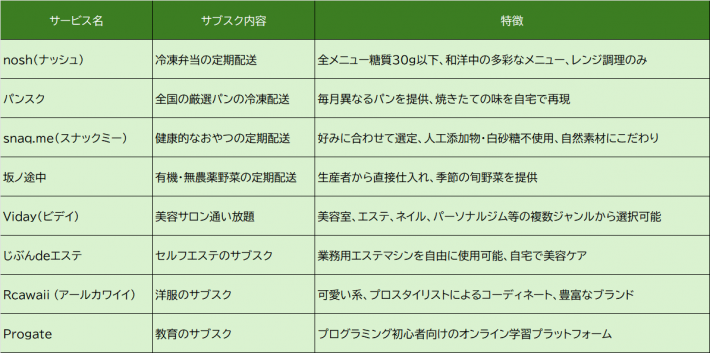

実際に、多くの中小企業がサブスクを新たな収益の柱として取り入れ始めています。特に、コロナ禍以降、デジタル化の波にも乗って、従来のビジネスモデルを変革する企業が増えています。中小企業が展開している具体例として、冷凍弁当の定期配送や美容サービスの使い放題プラン、さらには産地直送の有機野菜の定期便など、生活に密着した特徴的なサービスをご紹介します。

中小企業のためのサブスク戦略

サブスクを始める際には、まず自社の商品やサービスが定期利用に適しているかを考える必要があります。例えば、定期的なメンテナンスが必要な商品や、継続的に使用する消耗品などは、サブスクに向いています。また、料金設定は特に重要です。お客様が「お得だ」と感じる金額でありながら、会社として利益が出る金額に設定する必要があります。最初は小規模なテスト販売から始めて、お客様の反応を見ながら調整していくことをお勧めします。サブスクを検討する上での管理指標

サブスクの収益性を考える際には、いくつかの重要な指標があります。以下でご紹介します。①MRR(Monthly Recurring Revenue / 月次経常収益)

MRRとは、毎月定期的に得られる収益のことです。サブスクにおける最も重要な経営指標の一つです。例えば、月額1,000円のプランを100人が利用した場合、MRRは10万円となります。MRRに類する指標として、ARR(Annual Recurring Revenue /年次経常収益)があります。ARRはMRRを年間の経常収益としたものです。②ARPU(Average Revenue Per User / 1顧客あたり平均収益)

ARPUは、1顧客あたりの平均収益を示しています。100人の顧客のうち、50人が月額3,000円、残りの50人が月額6,000円のサービスを利用している場合、ARPUは月額4,500円となります。ARPUをどのように上げていくのかを検討することも、サブスクの設計において大変重要になります。③チャーンレート(Churn Rate / 解約率)

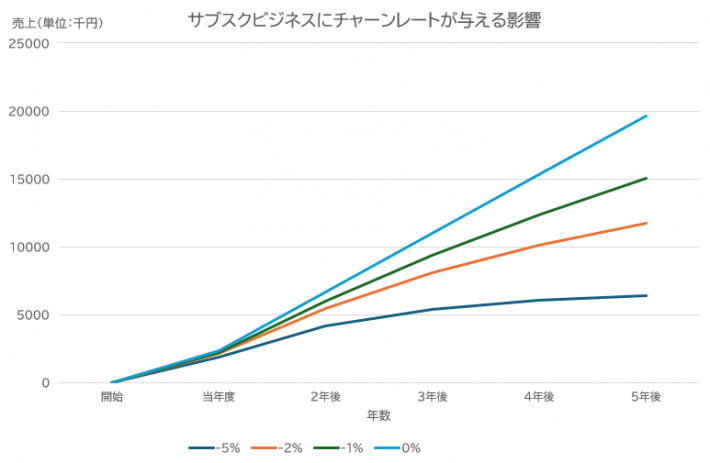

チャーンレートとは、利用をやめてしまうお客様の割合のことです。チャーンレートには、顧客の解約率を示すカスタマーチャーンレートと、解約によって失われる収入の比率を示すレベニューチャーンレートがあります。チャーンレートをできるだけ低く抑えることは、サブスクの成否を分けるといっても過言では無いでしょう。以下の図は、月額30,000円ずつ、毎月MRRが積み上がっていくとした場合、1年後からレベニューチャーンレートが毎月5%、2%、1%、発生するケースとチャーンが無いケースを比較した収益のシミュレーションです。チャーンレートは短期的には収益に大きな影響を与えませんが、時間の経過と共にその影響が顕著となります。5年後には、チャーンレートが毎月5%の事業とチャーンが無い事業では、収益に約3倍の差が生じています。

④LTV(Life Time Value / 顧客生涯価値)

LTVとは、1人のお客様が、はじめて商品やサービスを利用してから、その後ずっと使い続けてくれる間に、会社が得られる総収入のことです。例えば、月額3,000円のサービスで、平均2年間(24ヶ月)使ってもらえる場合、一人のお客様から得られる総収入は72,000円となります。この指標は、必要なお客様数やお客様の獲得維持を行うためのコスト計算など収支計画を検討する上で不可欠です。なお、LTVは、ARPUをレベニューチャーンレートで割ると計算することができます。

例えば、ARPUが6,000円のビジネスで、レベニューチャーンレートが3%のサブスクビジネスの場合、LTVは、

となります。

サブスクを検討する際には、このような指標を用いてビジネスの成長性とリスクを見極めていくことが大切です。

最後に

サブスクは、中小企業が新しい収入源を作り出す良いチャンスです。しかしながら、ビジネスとして成立させていくためには、準備をしっかりと行い、段階的に進めることが大切です。お客様にとって価値のあるサービスを提供し、適切な料金設定を行い、継続的にサービスを改善していく必要があります。今後、様々な業界でサブスクが増えていくと考えられます。自社の強みを活かした形でサブスクを検討し、お客様との長期的な関係づくりを目指してみてはいかがでしょうか。成功の鍵は、収益性の計算をしっかりと行った上で、お客様の立場に立ち、本当に喜ばれるサービスを提供し続けることです。著者プロフィール

はじめての方

はじめての方 無料経営分析

無料経営分析 お問合せ

お問合せ ログイン

ログイン